紙芝居はみなさんもご存じのことでしょう。

昔ばなしやイソップ物語を語る、子ども向けのツールです。しかし、子ども向けだからとバカにしてはいけません。これが大人向けの営業ツールとして非常に効果的なんです。

営業するためには「営業トーク」が必要です。お客さまの前で話ができないことには仕事になりませんからね。「話法」とか「スクリプト」などと言われています。

このスクリプトを覚えさせるのには、相当の時間がかかります。STSCでは、延べ数千人にロールプレイング研修を行ってきました。私はソニー生命時代にも、最短2泊3日、最長8泊9日という中堅ライフプランナー向けのロールプレイングを企画し実施してきました。延べ400人くらいになると思います。ここでは、受け手に徹してライフプランナーの営業トークを聞くわけですが、約9割がレベル「C(聞くに堪えない)」以下でした。この割合は、他社の営業トレーニングでもほとんど同じでした。

生命保険営業は、最終的に満足な成績を挙げられるのは1割程度という実態がありますが、トレーニングの評価がそれを表していたわけです。

そんな中で、私が師と仰ぐ(株)ヒューマンバリューの高間先生が「紙芝居ツールを作らなければダメだ」と提言されたことで9割が不合格という悲惨な状況が一変したのです。

紙芝居型の営業ツールを制作し、ロールプレイングの途中で提供すると、皆の評価が一気に「Bランク」に入るのです。「B」は「そうだよね」とか「なるほどね」と共感できるレベルです。これで、それまで1割程度だった合格者が4割程度にまで増えたのです。当然、売れるようになります。その後、マネージャーが客役を務めると、ライフプランナーを責めてつぶしてしまうという悪影響があるため、下記のようにトレーニングの進め方を変えました。

・ロールプレイングはオンカメラで撮影する

・客役は客役に徹してフィードバックはしない

・受講者はビデオを見て「自己修正」を行う

STSC設立当時の主力は、このプロシージャ―を使った、オンカメラロールプレイングになったことは言うまでもありません。オンカメラロールプレイングはその後、ほとんどの保険会社に波及し、中には1500台もの研修用ビデオを購入したり、営業職員のPCにカメラ機能を組み込んだ保険会社もありました。それまで一般的だった「見世物ロープレ」や「代表ロープレ」という皆が嫌がるトレーニング文化を変えることができたと思っています。

ただし、プロシージャ―だけはうまくいっていません。

ここで言うプロシージャ―は、保険会社内で制作するプロシージャ―のことですが、社内制作したプロシージャ―は「単なる説明資料」となってしまい「プロシージャ―の命である物語(ストーリー)」が抜けてしまうのです。

「桃太郎」にしても「はだかのおうさま」にしても、ストーリーがあるから面白いのであって、説明資料であっては見る人が苦痛になると思います。プロシージャ―は脚本家のような視点がない人には作れないことを、私は学習しました。手前味噌ですが、山のようなシナリオ作りを手掛けてきたおかげで、私はある程度完成度の高いプロシージャ―をつくることができるようになりました。

以下は、とある中堅生保の教育担当者がトレーニング実施後数年たってから打ち明けてくださったお話です。

さやかさん(仮名)は、大卒の新人でした。とてもまじめな子でした。当社は法人開拓が主軸の会社なので、さやかさんも都下の地域を毎日歩いては、経営者向けに営業をしていました。使っていたのはSTSCに作っていただいたアプローチツールです。

残念ながら、秋の終わりに彼女は退職してしまいました。

しかし、そのあとの期末、3月になって「3社から保険に入りたい」という連絡を受けたのです。

これには、びっくりしました。こんなに効果があるものだとは思わなかったんですが、これを標準ツールとして活かしていきたいと思っています。

損保系生保会社社員向けのオンカメラロールプレイング

国内生保大卒新人チャネルのオンカメラロールプレイング(机上で広げているのがプロシージャ―)

クライアント向けに制作したプロシージャ―の一部

自分たちでビデオを見ながら修正を繰り返します

ロールプレイングとコミュニケーションレベルの評価基準

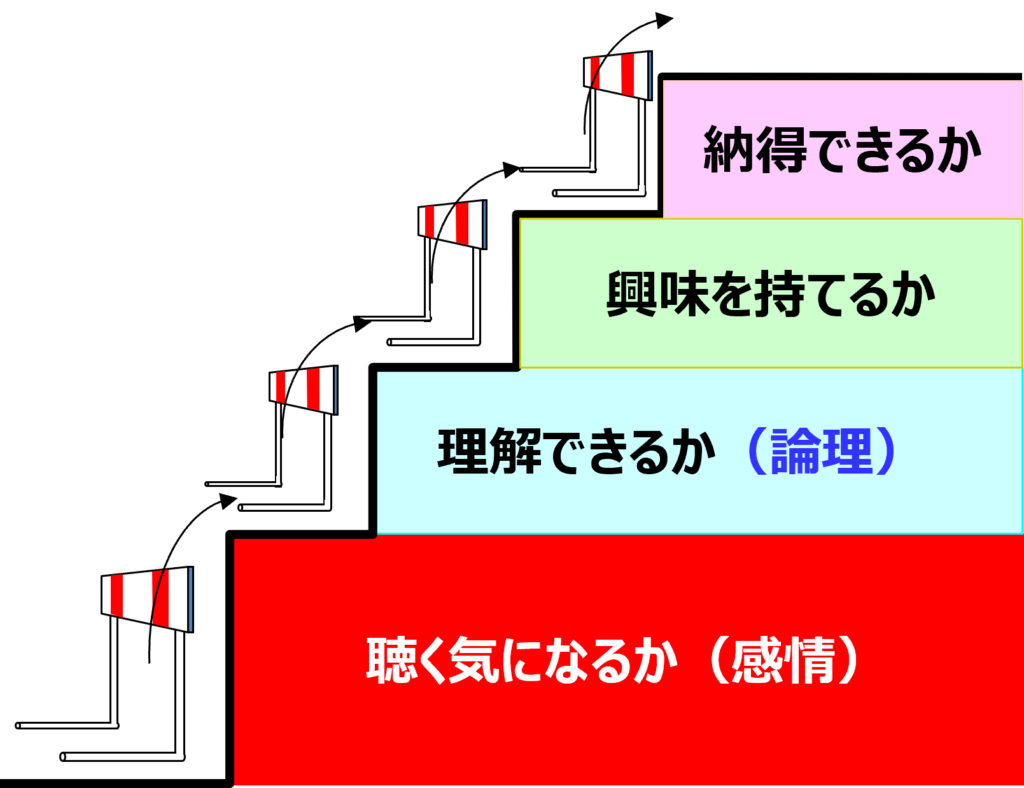

セールスコミュニケーションの概念

セールスの場面は、お客さまとの間に利害関係が生じるため、日常の会話とは格段の難しさがあります

この図はセールスコミュニケーションの段階を表していますが、最初でしかも一番高いのが「お客さまが聞く気になるか」というハードルです。

よく見かけるロールプレイングは、お客さま役が「聞く前提」でセッティングされていますが、実際の営業シーンでは「最初のハードルをクリア」することが難しいので、この部分をおざなりにしてはいけません。 ©STSC

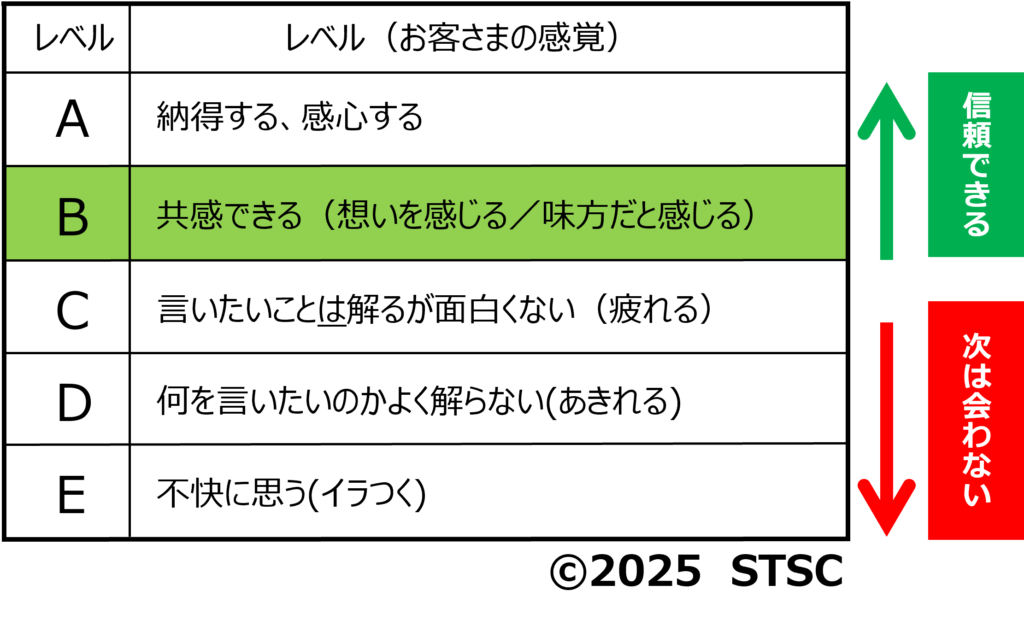

コミュニケーションのレベル

この図はロープレトレーニング用にSTSCが開発した「5段階のコミュニケーションレベル」です。

コミュニケーションレベルは、お客さまの視点で商談全体の雰囲気を見るものです。

支援者創りには「B」レベルが必要です。

プロシージャ―を使って20回~50回練習するとCレベルからBレベルに到達します。©STSC

信頼関係づくりの鉄板モデル あいさつの6か条

面談の構造とあいさつの6か条

この図は、STSCが数千人に上る直接ロープレ研修の経験からまとめ上げた面談の構造で、どんな商談にも活かすことができるモデルです。このモデルを使うと、難しい商談も定型化でき、科学的なトレーニングが可能になります。

特にあいさつの6か条は「これさえしっかり話すことができれば失敗はない」という、日本人の文化に則った鉄板モデルで、会話の冒頭の1分ほどの口上です。 ©STSC